加入をご検討の方

資料請求や新規加入のご相談

(平日)9:00〜17:00 (土曜日)9:00〜16:00

※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。

ご契約者の方

共済マイページでのお手続きはこちら

24時間いつでも!どこでも!共済のお手続きや保障内容の確認ができます。

\共済マイページでできることの一例/

共済金の請求

契約内容の確認

住所・電話番号の変更

掛金振替口座の変更

共済金のご請求

0120-80-9431

ご加入やご契約

について 0120-50-9431 シニアサポート

ダイアル※1 0120-15-9431

について 0120-50-9431 シニアサポート

ダイアル※1 0120-15-9431

※1:70歳以上の方向けのお問い合わせ窓口になります。

受付時間:9:00〜18:00

(月曜日〜土曜日)※祝日含む

※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。

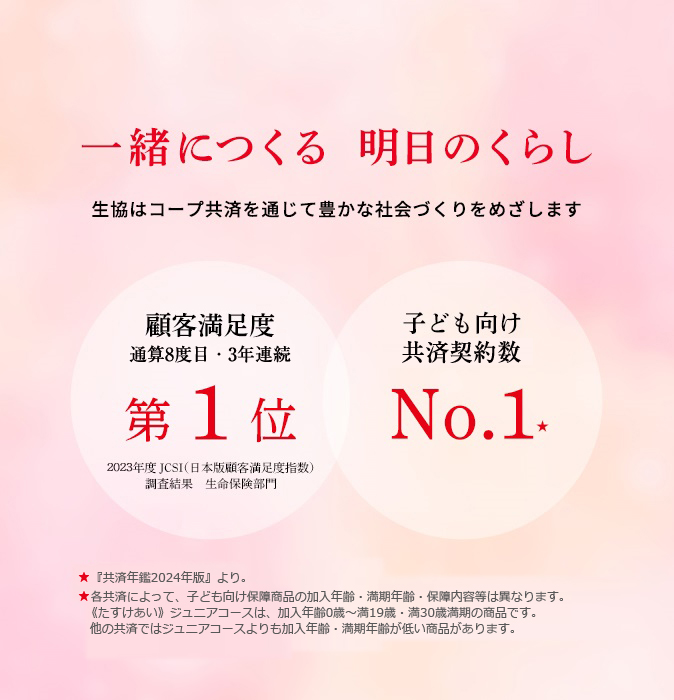

コープ共済が

社会のためにできること

共済事業規約・細則

ご契約のしおり

生協組合員だから

団体割引で加入できる

団体割引で加入できる

“コープの団体保険”

はコチラ

採用情報

やるべきことは、

まだまだある。

まだまだある。

保障全般の知識をお知らせする

“生協の保障の考え方

ガイドBOOK”

ガイドBOOK”

はコチラ

コープの組合員が加入できる団体保険

コープ共済ラウンジ

FPによる

知って得する!くらしとお金の話

くらしに役立つ情報を専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)の先生による、生活に関連したお金の話や、くらしに役立つ情報を掲載しています。

FPによる知って得する!くらしとお金の話

mamaomoi

mamaomoi-ママオモイ-は、ママの「知りたい」「学びたい」「作りたい」「遊びたい」「使いたい」という思いをサポートする、ママにやさしい情報サイトです。コープ共済は、大切な家族や子どもの将来について考えるママを応援します。